「鹰哥」是个女孩,有一头及腰的长发。

进入手术室前,她剃了光头躺在转运床上,与正在给自己打镇静剂的护士开着玩笑。15 分钟后,她将接受一台超过 8 个小时的头部手术。一个巨大的肿瘤占据了她颅腔四分之一的空间,肿瘤已经毁掉了她的容貌、睡眠和一半听力,未来可能还会夺走她的生命。

手术的主诊医生张家亮没有过来看这个病人,这是他做了 20 多年外科医生养成的习惯。他不想让本就紧张的病人术前再有情绪波动,何况眼下这台手术比以往都要复杂、凶险。

住院前,鹰哥和其他 24 岁的姑娘一样爱美。她习惯在出门前涂口红、描眼线,穿裙子一定要配上高跟鞋。她皮肤光洁,眉眼清秀,梦想着未来开一间咖啡厅。

△ 鹰哥病发前旧照 鹰哥供图

这个广东姑娘从小就离开父母,跟着爷爷奶奶留守在乡下老家,「一直活得血气方刚」。她曾是学校女排队的主攻手,比同龄的孩子高一头。因为经常为同学打抱不平,名字还里有个「瑛」字,她被身边朋友「尊称」为鹰哥。

去年 5 月的一个周三下午,张家亮在办公室里见到了鹰哥和她的父母。那时她已经跑遍了广东几家著名的大医院,但没人敢收治她。一个多月内,她听到最多的话就是「太晚了」。她把北京当作最后的希望,比任何时候都更期待在医院拥有一张自己的病床。

张家亮从医以来,见过的第二大颅底肿瘤就在他面前女孩的脑袋里。肿瘤累及几乎所有的颅底神经,包裹住麻绳一样的脑血管。手术难度不仅在于精细度要求高,更需要多个科室协作。在北京同仁医院,张家亮自信「身边站着全国最牛的五官科大夫」。

这位医生把鹰哥母女支走,留下父亲一人沟通病情。鹰哥回忆,她在门外就像等待审判,攥紧拳头,手心不停冒汗。

一个月后,当她再一次走出同仁医院神经外科病房时,手里已经握着「重生」的「判决书」。

– 1 –

2017 年 5 月 16 日 8 时 30 分,鹰哥被推进手术室。她躺在空荡的房间中央,裹着厚棉被,暴露在外面的头皮能感觉到冰凉的空气。护士开始检查手术器械,那些金属制品碰撞在一起,声音很轻,但在安静的手术里显得很清晰。

她说自己当时有些紧张,闭上眼,心里却忽然涌起一阵喜悦。她甚至期待手术刀碰到皮肤的瞬间,那是她在过去几十个失眠的夜里最盼望的一刻。她很清楚,只有这些冰冷的器械才能救自己的命。

8 时 45 分,医生一个接一个走进手术室。

口腔颌面外科主任刘静明是其中之一。鹰哥来同仁医院的那个下午,刘静明接到了「老朋友」张家亮的电话,要他有时间过去看一个病人。

同仁医院口腔颌面外科和神经外科的医生办公室都在病房楼一层,步行只需要 3 分钟。十几年来,除了平时工作上的合作外,两位医生经常在楼道里碰面,空闲时会停下聊几句,或者出去喝一杯。虽然各自专注的领域不同,但他们在日常中积累出信任,「凡事随叫随到」。

在张家亮的办公室,刘静明第一次见到了鹰哥。用他多年的经验判断,小姑娘左脸面神经损伤明显,导致面瘫。

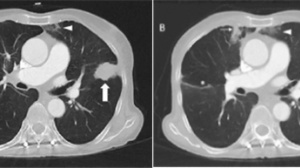

他戴上眼镜,把脸凑近观片灯,患者脑部的核磁共振影像显示,一个 7 厘米 × 10 厘米 × 12 厘米的肿瘤占据颅腔,形状就像一个大芒果,包裹住颅内 60% 的血管和神经。

「嗬!」刘静明对着片子惊叹,他动过刀的肿瘤有成百上千个,但眼前这个肿瘤却让他有些头疼,「涉及的区域太多」。

张家亮猜到了刘静明的反应,他清楚这台手术的风险。对这些早已名声在外的外科医生来说,「谁也不愿在别人的手术上坑自己一刀」。

「肿瘤从上到下分别涉及神经外科、眼肿瘤科、耳鼻喉头颈外科和口腔颌面外科。」张家亮摸着自己的脸向中国青年报·中青在线记者解释,「每个科室的医生切除一部分肿瘤,但不管哪个人出了问题,后果都要大家共同承担。」

这个不断生长的肿瘤一直藏在鹰哥的脑袋深处。高中时,她就经常失眠,有时早上醒来左脸会突然麻木。因为父母不在身边,她不想给爷爷奶奶添麻烦,就把这些「不痛不痒」的小事压在心里。在身边人眼中,她就是个爱打排球、「一年不会感冒一次」的健康姑娘。

再往后,她开始经常偏头痛,痛到「想拿块石头砸自己脑袋」。和以往一样,她没有把这些感受告诉任何人,每次忍过疼痛之后,她又「满血复活」,出现在大家面前。

大学做毕业实习时,她曾在公交车上晕倒两次,其中一次甚至被司机赶下车。她记得那天广州下着雨,她在路边打着伞蹲了很久,缓过神后又去上班。那时她以为自己只是低血糖,完全没意识到,脚下是一根随时都会绷断的细线,掉下去就是「万丈深渊」。

直到一个多年未见的亲戚发现她有严重的「大小脸」后,她才被拉去医院检查。在医学检测仪器下,那个不知隐藏了多少年的「怪物」第一次显出了身影。

△ 手术前的鹰哥

北京电视台「生命缘」节目组 供图

张家亮见过很多像鹰哥一样的危重病人,在「一刀生,一刀死」的神经外科,他无数次与他们四目相接。

「活着。」张家亮顿了顿说,这是他从病人眼神里读出的同一种信息,鹰哥的眼睛也在「说」这两个字。

张家亮记得,自己还是实习医生时,为一例送来抢救的病人做心肺复苏。病人是一个跟他一样年轻的小伙子,张家亮用尽全力想救活他,但还是眼睁睁看着他呼吸逐渐减弱,眼睛失去光亮,直到眼珠上生出细微的褶皱——生命逝去了。

那是他作为医生经历的第一起病人死亡。他记得自己走出医院,春天的阳光洒在路上,街道熙熙攘攘,一旁的公交车进站后又出站,一切平常到毫无新意。但那些细节张家亮直到今天也无法忘记,「活着真好啊,可惜他再也看不到了」。

对于鹰哥,他知道再拖下去对这个被多次拒诊的小姑娘意味着什么,也许失明失聪,合不上嘴,也许剧烈的头痛再也挥之不去。或者,在某一天她突然晕倒,坠入长眠。

鹰哥必须尽快接受手术,他等待着刘静明的回答。

刘静明把目光从观片灯上收回来,他摘下眼镜,平静地对张家亮说:「只要你神经外科没问题,我这里就没问题。」

– 2 –

9 时,刘静明划下了手术的第一刀。手术刀从耳根开始,一直到下巴下方,沿着下颌骨切开一个约 15 厘米长的弧形创口。

42 平方米的手术室里站了 11 位医生和两位护士,除了刘静明和张家亮,还有眼科、耳鼻喉头颈外科和麻醉科的「大牛」。他们静静地围在鹰哥身边,紧盯着刀口,等待肿瘤暴露出来的那一刻。

在以往的合作手术中,医生可以在手术进行到自己负责的部分时再进场,做完后就可以离开。但这一次不同,每个医生都全程站在患者身边。

「手术太复杂,必须所有人都在场保驾护航。」刘静明告诉中国青年报·中青在线记者,「我是第一刀,但一直到最后神经外科负责的部分时,我还是在旁边关注着手术过程。」

医生用记号笔在鹰哥的头皮上画出一个贯穿半边头颅的「十」字,术中遇到复杂情况时,可以马上换上应急方案。

鹰哥本应按照「应急方案」进行手术,但这个方案在手术前一天被医生推翻。旧方案采用的是「经典手术入路」:从眼睛下方横向切到鼻翼侧方,再向下沿鼻侧切到上颌骨,然后横向切到人中,再向下切到下颌骨,整个切口成阶梯状。

「通俗讲,就是把半拉脸整个翻开,直接暴露瘤体。」刘静明按照这种经典方案做过不少手术,「在医学领域这叫『韦伯式切口』,是教科书式的做法。」

手术前,同仁医院的医务处曾召集参与手术的科室举行一次会诊,刘静明记得当时对于到底采取哪种手术入路,医生间争议不小。

「多科室合作,大家自然会想着尽量降低风险。」刘静明回忆,在那次会诊中,医生最终决定采取最常规的做法。

鹰哥也参与过自己手术方案的制订。住院后,每次医生找到她的父母沟通病情,她都要赖在旁边。

「我自己的事情我能决定。」她告诉父母和医生,最重要的就是要把肿瘤完全切除,第二是尽量保留功能,最后才考虑容貌的事。

那段时间,她把刘海留长,梳成中分,遮住变形的左脸。这个过去经常在朋友圈发自拍照的姑娘再也没有自拍过,她也不敢照镜子,怕看到自己的样子。「我只想先活下来,哪怕毁容。」

她为自己设想过很多结局,最坏的是「这辈子不嫁人」,最好的是未来高超的整容技术「能把我的脸整回来」。

张家亮记得,手术方案确定了,他每天下班回到家躺下后,总会忍不住想象鹰哥毁容后的样子。

「用取田螺肉打比方,『韦伯式切口』是把田螺壳锯开直接取,颌下入路是用牙签一点点掏。」张家亮分析,新的方案会增大手术难度。「但作为医生,如果她的肿瘤是恶性的,手术完一年或者两年人走了,我的内疚可能会少些。现在面对一个大概率是良性的肿瘤,她脸上带着那样的伤疤,以后还有那么长的路,该有多难受。」

他决定在手术前尝试一次「游说」,说服其他医生为患者冒一次险。

刘静明负责打开和关闭手术创口,他相信自己能用最精细的手法缝合出最不明显的刀口,但他支持颌下入路方案。

「她要是已婚,或者年龄大一点,我们会毫不犹豫选择从脸上开刀。」刘静明用手在自己脸上比划出刀口的形状,然后摇了摇头。「想来想去还是觉得,以后即使长好了,(患者)脸上也会留下一条很长的线,对她未来的生活影响太大了。」

颌下入路方案最终被所有参与手术的医生接受,手术中的每一次探寻、划拨和切割都要比之前更加困难,新增的压力也平摊到每位术者身上。

但他们最终达成了共识:让这个即将沉睡于手术台的年轻姑娘,在最好的年代,展示出最好的自己。

– 3 –

9 时 30 分,刘静明戴上手术放大镜。在 2.5 倍的视野下,他用手术镊和吸引器一点点拨开骨骼、血管和神经。

△ 刘静明(左一)在手术中

北京电视台「生命缘」节目组 供图

他把整台手术比喻成盖楼,自己负责的是地基部分。其他医生必须通过由他打开的创口,摘除自己负责的那部分瘤体。他当时要做的,是找到肿瘤最下方的部分。

一个小时后,一块嵌在肌肉里的淡红色组织逐渐被剥离出来。这是隐藏了至少 10 年的肿瘤,第一次在灯光下,露出一部分面目。

从外观看,肿瘤有一层包膜,「比较有韧性」。对在场的医生来说,这是个好消息——完整的包膜意味着,切除时不用担心肿瘤破裂。

坏消息却接踵而至,因为术前影像不能完全确认肿瘤是良性还是恶性,医生决定在术中切除一部分瘤体送去冰冻,做快速病理检验。但眼前的肿瘤让刘静明心里没底,平时他看一眼就能判断出瘤体的供血是否丰富,这次他看不出来。

况且,为了不影响病理检验,切除瘤体不能用可以马上止血的电凝刀,只能用手术刀或者手术剪,这意味着,出血量难以估计。

几秒钟的停顿后,手术刀的刀尖悬在了肿瘤上方。紧接着,瘤体被划开了,血液瞬间滋到了刘静明的头顶,随后下落,溅红了他消过毒的纸鞋套。

刘静明几乎不需要任何反应时间,马上用大拇指压住了出血处,另一只手伸了出去,护士连忙把夹着纱条的布巾钳递到他手中。

「是不是囊液?」身边的医生重复问道。

「是血,是血,不是囊液。」刘静明一边回答,一边把纱条按在瘤体切口处。

他一点点揭开纱布,想找出出血区的位置,但是血液不断流出。

「吸引器跟上。」刘静明没有抬头。助理医生把一个长管放在积血区,「嘶嘶」作响中,出血被快速吸干。

瘤体内部结构显现出来,出血的是蜂房状的存血血供。刘静明松了口气,幸好不是瘤内血管出血,否则出血量还会更大。

缝针快速在瘤体上方绕了几圈,缝线「咔」地一声被剪断,出血终于止住。整个过程不到两分钟,但出血量超过 500 毫升。

10 时 30 分,手术继续。病理样本取完之后,接下来就是充分暴露瘤体,进行肿瘤切除。

创口内,乳白色的神经和红色的血管交织在一起,手术刀稍有不慎就会伤及患者头部的某项功能。

「舌神经断了,就失去了味觉,半侧舌头就是木的。舌下神经碰断了,半侧舌头就歪了。如果损伤了面神经,左脸就直接塌了。」刘静明清楚这些,他把耳机线粗细的神经小心拨开,瘤体逐渐清晰。

一个小时后,颌面的血管和神经被完全「游离」干净。刘静明摘下除病理样本外第一块真正的肿瘤,200 克。

睡在手术台上的鹰哥并不知道,自己曾无比期待的这一刻已经到来。从两个月前第一次查出肿瘤后,她几乎每天都在经历恐惧。

那段时间,她和父母一起,每天辗转在广东不同的医院、不同的科室,期望从医生口中听到自己还有救的回答,但就连被护士搀扶着走进诊室的老教授都向她摇头。

鹰哥越害怕,肿瘤长得越大。它就像一个把恐惧当养分的怪物,在一个月内快速膨胀,鹰哥左脸逐渐变形,颧骨外凸,左眼球不能向外转动,左耳失去了听力。

每天从医院回来,她晚上几乎都睡不着。她在网上拼命搜索,希望找到一个跟自己病情相似的人,「希望找到一个好消息说他已经被治愈」。结果还是让她一次次失望,她找到的最大一例脑部肿瘤只有 8 厘米长度。鹰哥成了一座孤岛。

她说自己熟悉那种「孤独」的感觉。4 岁被送回老家,第二年弟弟出生,她一年最多见一次父母。小时候老家到父母家还没通高速公路,她要一个人坐7个小时的大巴车赶过去。爷爷奶奶嫌电话费贵,平时想爸妈时她就写信,然后等他们打电话回来。

在爸妈家,她住爷爷奶奶的老房间,睡「爷爷那个年代的木床」。后来床被虫蛀了,爸爸给她换了套 Hello Kitty(卡通形象名)的家具。这让她高兴了两个星期,「尽管我喜欢的其实是皮卡丘(卡通形象名)」。

跟父母在一起,一家人有时也会去海边散散步,但很少说话,「很闷的那种」。她无数次想亲近父母,但总觉得跟他们「有距离」。

在朋友眼里,她独立、倔强、喜欢保护别人。确诊后,她第一次强烈地期待,有人能保护自己。

– 4 –

12 时,耳鼻喉头颈外科和眼科医生分别顺利切除了一部分肿瘤。这时候,手术已经越过颧弓,往额头下方区域深入,真正进入了侧颅底。

在这场手术刀的接力中,张家亮的最后一棒开跑了,这也是整台手术最复杂凶险的部分。

△ 张家亮正在为鹰哥手术

北京电视台「生命缘」节目组 供图

刚接过手术刀,他就不得不面对的一个难题:术中病理检验还没有结果,但手术进行到这里,必须决定要不要换上「应急方案」,从脸部开颅。

术前医生最担心恶性肿瘤,那意味着肿瘤必须被彻底切除干净,这同时要求手术视野得到充分保证,手术入路没有别的选择,必须从脸部开颅。

从肿瘤对骨组织的破环程度判断,医生倾向认为肿瘤是良性。但术中肿瘤大量出血,又符合恶性肿瘤的特征。在等到病理检验这个「金标准」前,医生不敢作出任何判断。

「进行开颅核算。」有医生提议。

所有人都等着张家亮的决定。他蹲在地上,眼睛与鹰哥的头部平行,正在解剖。

他选择再一次冒险。

「先别开颅。」他告诉身边的同事,自己会在保证鹰哥面容和神经功能不受损的前提下,尽最大可能切除肿瘤。

张家亮把一根筷子长的镊子深入鹰哥的额角下方。这里是颞下窝深区到颅底的部分,视神经、面神经、三叉神经,包括动脉和静脉,在这一区域集中。

「颅底的各种大血管特别丰富,每一个孔每一个洞都有不同的神经、血管。一刀下去,切的可能是肿瘤,也可能是动脉。」张家亮告诉中国青年报·中青在线记者。

颅底供血占人体三分之二的供血量,一旦血管破裂,轻则把血止住,但血管供应的功能区功能丧失。重则血止不住,「下不了手术台」。

在显微镜下,鹰哥的肿瘤紧紧包裹住颈内动脉,钢制的镊头被放大,占据着大半个显示器屏幕。

镊头在一毫米一毫米地移动。张家亮保持蹲姿,侧着身歪着头紧盯创口内部的变化。口罩遮住了他的大半张脸,他眉头没松开过,向上抬眼的动作在额头挤出一层层皱褶。

「平时手术为了降低感染概率,术者应该尽快进行手术。但这个部位就得战战兢兢、谨小慎微,多慢都不嫌慢。」刘静明拉长语调说。

13 时,好消息送进手术室。术中病理检验结果显示,鹰哥的肿瘤是良性的,医生们都松了一口气。

在此之前,鹰哥曾被多次诊断为「鼻咽癌」。在广州的最后一天,鹰哥和父母来到他们求医的第六家医院。见到医生时,已经是傍晚。医生说,她脑袋里长的可能是恶性肿瘤,「应该早点来看」。父母不甘心,为女儿哀求着一个床位做手术。

已经在不同医院奔波了一个多月的鹰哥再也忍不住了,她拉着爸妈冲出医院:「我要马上去北京,一分钟都不想再耽误。」

她想再做一次尝试,把最后的赌注压在北京的医院。可在广州的经历已经消磨了父母最开始的侥幸,他们准备接受女儿就要离开的事实。

鹰哥记得,在深圳一家医院,医生从她喉咙里取病理样本,她痛得晕倒。爸爸抱着她跑到病房,看着她往垃圾桶里「吐了大半桶血水」。那时她虽然半昏半醒,仍能感觉到,抱着她的父亲哭得颤抖。

那是她第一次见父亲哭。也就是从那时起,这个男人再也不怀揣「女儿的病可能是检查出了问题」的幻想。

身边的亲人也要放弃了,有人向鹰哥父母提议,不如把看病的钱交给孩子,让她开开心心出去旅游,走好最后一程。

听到女儿赴京的决定,父母犹豫了。父亲告诉她,自己要先回单位请假,随后赶去北京。从来没有出过广东的妈妈一直在哭,说不出一句话。

「我自己去,就在今晚。」鹰哥告诉父母,不带一丝犹疑。

– 5 –

14 时,张家亮仍然蹲在地上,在手术最危险的区域做最后的探索。

他再次遇到了难题。这个部位的瘤体与已经切除的部分不太一样,他看到藏在侧颅底的肿瘤没有光滑的包膜,而是像一串长得很密的葡萄。

这要求张家亮解剖时需要更加小心,要在显微镜下极其精准地把瘤体和组织分离开。

「这个难度非常大,在医学上叫『钝性剥离』。」刘静明向中国青年报·中青在线记者解释,「相当于钻到骨窝里了。」

张家亮要对肿瘤发出最后一击了,他先给瘤体血管做了结扎,防止切除时大量出血,然后把一个镊子状的电凝刀以最慢的速度挪向了肿瘤底部。

「嘀、嘀、嘀……」手术室忽然响起急促的报警声。

「收缩压 60!舒张压 30!」护士急忙向医生报告。

张家亮心头一惊,血压太低了。手术刀停止了前进,鹰哥还躺在手术台上,整个人依然安静,看不出任何变化。

他清楚,临床上这样的血压完全可以被诊断为「低血容量休克」,他怕最担心的事情发生。

他抬头望向麻醉师,可还没开口说话,对方就告诉他:「这边我撑着,你接着做。」

电凝刀重新向深处移动,麻醉师把提前准备好的血袋挂上,鹰哥的血压逐渐恢复正常。

「当时手术已经进行了 6 个小时,患者伤口暴露时间长,体液蒸发造成慢性失血,可能会引起血压降低。」医生术后分析,「也可能是手术时牵拉了颈内动脉,刺激了调节血压的『压力感受器』,同样会造成患者血压变化。」

15 时,手术到了最后一刻。最后一块瘤体被划开,高频电凝刀触碰到瘤体内血管时,血管脱水凝固,发出「吱吱」的声响。出血止住了,手术室弥漫着血肉焦糊的味道。

张家亮取出了最后一块瘤体,和先前取出的 3 块摆放在一起,总重量超过 500 克。

被肢解的肿瘤看起来就像 3 块生肉,它们离开了鹰哥的脑袋,已经永远失去作恶的可能。

刘静明再次上台,和他之前说过的一样,「用最精细的手法」缝合了由他打开的创口。

最后一根缝线被剪断时,手术室的时钟停在了 16 时。

鹰哥记得自己被推出手术室后,曾有短短几分钟的清醒时刻。她看到一向严肃的张家亮对着她笑,告诉她:「脸上没有疤,头上也没有。」还开玩笑说自己「第一次趴着做手术,从一楼掏到三楼。」

20 年前,张家亮刚调到神经外科。当时的科室主任接诊了一个 15 岁的小女孩,她的头部长了一个 980 克重的肿瘤。那台手术轰动了医院,老主任切掉的,是至今为止张家亮见过的最大的脑部肿瘤。

在当时的医疗条件下,肿瘤最终也被成功取出,小姑娘奇迹般地活了下来。

两年前,当时的小女孩已经 30 多岁了。她忽然找到老主任,说自己的弟弟今年高考,在志愿表里填上了医学院,他立志成为一名医生。

「这是我听到的最好的故事。」张家亮说。

鹰哥醒来,再次看到爸爸,她发现这个男人的眼神变得很温柔。他与女儿之前很少交流,现在每天守在床边,不厌其烦地问「吃什么,喜欢什么」。

术后几天,鹰哥虽然一直发着高烧,仍然会头疼欲裂,但她却说那是自己最幸福的日子。因为那是她能记得的,父母在身边最长的一次陪伴。

「他们眼里只有我,没我弟弟,我不是赚大了吗。」鹰哥笑着说。

从发现肿瘤到顺利出院,不到 3 个月。一年快要过去了,之前的一切都化成鹰哥脖子下方一道细细的疤痕,「就像一场梦一样」。

距今 3 周前,她到北京复诊,见到刘静明,开玩笑问对方「还认不认识自己」。刘静明笑了,他说小姑娘虽然看起来完全变了一个人,但自己会永远记住这个特殊的病号。

△ 不久前,刚从排球场下来的鹰哥

现在,鹰哥恢复了生病前的样子,一直困扰她的「大小脸」也不再明显。她的耳机里经常循环播放着姚贝娜的《心火》。她最喜欢里面一句歌词:重生在缝补的躯壳。

从广州去往北京的夜班飞机上,她坐在爸妈中间。当时已经接近午夜,机舱里的人大多睡着了。鹰哥左手握住爸爸的手,右手握住妈妈的手,然后手指用力紧扣。三个人沉默着,但鹰哥说,她从来没有那么幸福过。

本文来源:《中国青年报》冰点周刊

本文仅供医学药学专业人士阅读

X

X